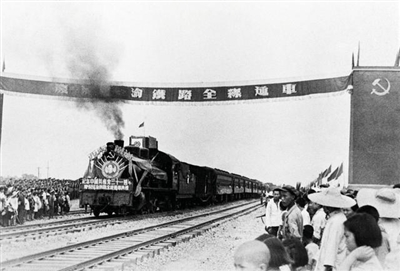

在中共中央西南局的领导下,一九五二年七月一日,新中国修建的第一条铁路——成渝铁路全线通车。图为由成都驶往重庆的第一列火车出站。

新中国成立之初,全国实行大区一级行政区划建制。为了解放和统筹经营西南地区,中共中央决定设立中共中央西南局、西南军政委员会和西南军区,分管党政军事宜,从而构建起西南大区的政治框架。中共中央西南局所辖地域为云南、贵州、西康三省,川东、川西、川南、川北四行署区,重庆直辖市及西藏。1949年8月1日,中共中央决定邓小平、刘伯承、贺龙分别为中共中央西南局第一、第二、第三书记。刘伯承为西南军政委员会主席,贺龙、邓小平为副主席。贺龙为西南军区司令员,邓小平为政治委员。重庆解放后,中共中央西南局、西南军政委员会和西南军区相继进驻重庆办公。

接管旧政权

建立新民主主义社会秩序

新中国成立之初的西南,虽然蒋介石的几十万部队被歼灭,但西南全境尚未完全解放,反革命的社会基础还未摧毁,封建势力基本上原封未动,敌人潜伏的应变组织尚待继续清理,人民政权的巩固面临严重挑战。在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的长期欺凌压榨下,西南经济落后、社会混乱、民生凋敝。针对这种状况,中共中央西南局、西南军政委员会和西南军区认真执行中共中央指示精神,在解放大西南、巩固人民政权、开展经济建设、建立起新的革命秩序等方面,采取了一系列卓有成效的措施,取得了丰硕的成果。随着战争的胜利结束,西南各地纷纷在接管工作基本完成、局势趋于稳定的基础上建立起省一级人民政权。采取“分区包干”的办法,将一定建制的部队,固定在一定地区,在同级党委领导下,负责城市接管和农村工作,建立党的组织和政权,并发动群众,建立工会、农会和其他群众团体。西南解放后,人民政府接收了近90万的国民党军队、40万左右的旧政权员工,加上进入西南的人民解放军,财政供养人数高达200余万人。如何决好这些人的吃饭穿衣问题,是中共中央西南局面临的严峻考验。因此,征粮问题成为解放初期巩固新生人民政权的中心任务。当征粮工作开始进行时,国民党残余势力在西南地区掀起了土匪暴乱。在中共中央西南局领导下,从1950年2月到1953年12月开展了历时4年的剿匪工作。通过清剿,共歼匪106.3万人,保证了西南各省以土改为中心的反封建斗争的全面开展和征粮工作的顺利进行。

在城市,开展了以收容散兵游勇和乞丐,禁毒禁赌禁娼为主要内容的社会改造运动。解放前,整个西南地区吸毒者达600万人以上,川东地区约有14万人,重庆市约有2万人。在中共中央西南局的领导下,从1950年9月到1952年底,开展了历时两年多禁烟禁毒禁娼工作,并取得了积极成效,彻底转变了社会风气,更新了伦理观念,挽救了一大批受害者及家庭。在农村,为了挖掉封建剥削的总根子,根据中央部署,中共中央西南局分三批在西南地区开展了土地改革运动。1950年冬在少数地区开始试点后,从1951年1月至1952年2月,在占西南地区人口69.6%的农村完成了土改工作任务,废除了封建土地制度,农村延续几千年的封建统治被连根拔掉,西南农村形势发生了根本变化。

恢复发展经济

开展教育文化卫生改革

为了稳定、恢复和发展经济,中共中央西南局通过稳定物价、调整工商业、发展交通运输等工作,稳定和恢复了城乡经济,改善了人民生活。在接管城市初期,出现了物价猛涨、市场不稳的情况。1950年春节前后,重庆市场主要商品市场价格较1月份上涨1.08倍。邓小平多次召集财经会议研究分析,认为问题主要出在西南的收支不平衡和投机商人囤积居奇,扰乱市场。面对乱局,邓小平指挥若定,与不法商人斗智斗勇。依靠中央政府从上海及川东地区调集大批生纱、粮食供应市民,稳住了市场,扭转了物价猛涨的势头。随着物价趋于稳定,通货膨胀被遏制,社会上的虚假购买力迅速消失,西南地区又出现了市场萧条、生产经营困难、私营工商业关厂歇店,失业增加等情况。6月,中共中央西南局根据照顾生产、消费、运销三方面利益的原则,采取订立零售与批发、产地与销地之间的合理价差,使经营厂商既可维持生产又有适当利润的政策,稳定了生产和销售,增加了就业。通过订货、收购、加工、贷款等方式帮助私营工商业发展生产,使产销情况逐渐好转。此外,中共中央西南局和西南军政委员会还作出了“以修建成渝铁路为先行,带动百业发展,帮助四川恢复经济”的重大决策。1950年6月15日开工建设的成渝铁路,成为拉动四川甚至西南经济恢复发展的巨大动力。这些有力措施,使西南地区经济形势逐步稳定。

在中共中央西南局的领导下,西南各地对旧有文化教育卫生事业进行改造。在教育工作中,按照中央关于“严格保护,暂维现状,有计划、有步骤、有重点的逐步改革”的方针,西南各大中城市军管会在进城后,都相继颁布了《关于保护学校的通告》,保证了学校正常运行。在课程设置上,废除公民、伦理、六法全书和军训、童训等课程及旧的训导制度,代之以新的政治课及临时的生活辅导制,使新民主主义教育制度初步建立。文艺界按照“文艺为工农兵服务”的方针,提高文艺工作者的政治思想觉悟,改革旧戏、编创新戏,西南地区文艺界很快呈现出“推陈出新,百花齐放”的新局面。在卫生方面初步建立了医疗卫生防疫体系和妇幼保健制度。到1952年底,重庆各区县建立了消毒站、防疫站、疾病防治所、卡介苗接种站等机构,医疗机构从123家增加到320家,建立了21个妇幼卫生保健站和1个妇幼保健医院。

重视少数民族工作

推动西藏和平解放

中共中央西南局协助中央和平解放西藏,巩固了西南边疆,并在少数民族地区实行民族区域自治,实现了西南各民族的团结。解放西藏,是实现祖国大陆完全统一的历史使命。1950年1月中共中央决定,由中共中央西南局、西南军政委员会和西南军区,承担进军和经营西藏的重任。按照中央指示精神,中共中央西南局提出并制定了一系列正确的解决西藏问题的方针政策。邓小平指示,解决西藏问题,要靠政策走路,靠政策吃饭。提出进军西藏的基本方针是“政治高于军事,补给重于战斗。”邓小平亲自起草了解决西藏问题的“十项政策”,并得到中央批准,为与西藏地方政府谈判和平解放西藏的《十七条协议》打下了坚实的基础。西藏的和平解放,是我们党所从事的一项前无古人的事业,在中国历史上有着非常重要的地位。中共中央西南局提出的解决西藏问题的方式方法,为处理类似的民族问题和其他社会问题留下了宝贵的经验。中共中央西南局还非常重视对少数民族的统战工作,将其视为西南地区稳定发展的关键问题,大力争取少数民族上层人士,努力消除民族隔阂,推动了西南地区社会稳定和经济发展。

1954年6月,为适应国家大规模有计划的经济建设需要,加强中央集中统一领导,并适当加强各省市党委的领导,中共中央作出撤销大区一级党政机构的决定。中共中央西南局和西南军政委员会于同年底相继停止办公。中共中央西南局,在西南地区社会经济发生重大历史变革的重要时期,坚决贯彻执行党中央各项指示,制定、颁布了一系列符合西南地区实际的方针政策,全面领导了西南地区的各项重大运动,在西南全境的解放、社会经济新秩序的建立和发展、推进社会进步、加强各阶层各民族的团结与进步、推进执政党建设等方面取得了显著成绩,为西南地区大规模社会主义改造和经济社会发展奠定了坚实基础。

区委党史研究室文/图